後藤准教授が筆頭著者の真空電子デバイスに関する論文がIEEEの雑誌、IEEE Transactions on Electron Devicesに掲載されました。

Y. Gotoh et al., “Development of a Field Emission Image Sensorhttps://doi.org/10.1109/TED.20

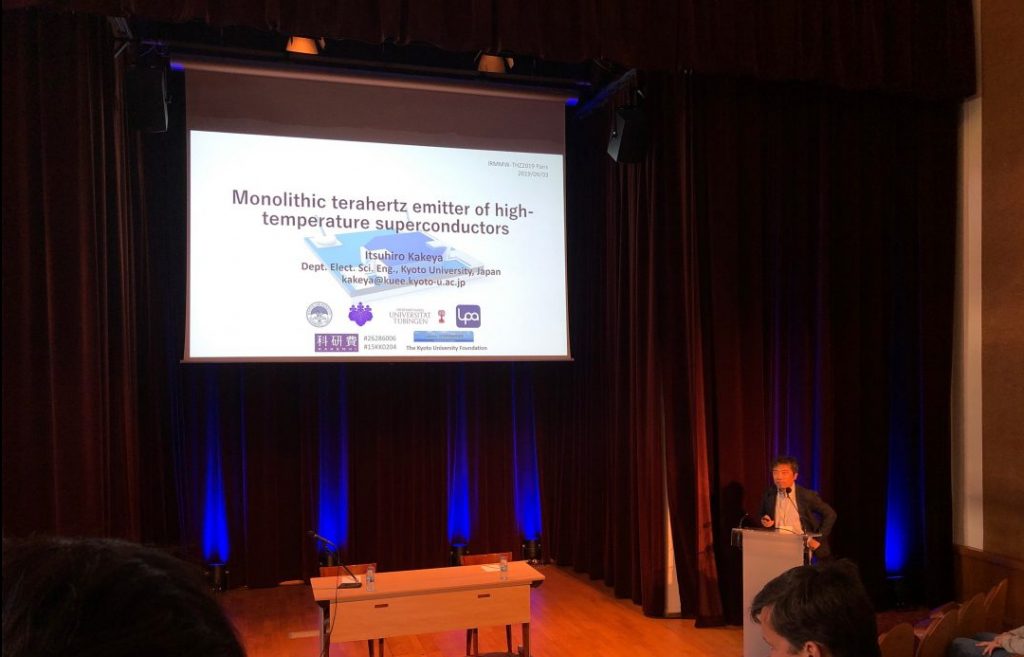

1月20日から22日まで仙台国際センターで行われた一般社団法人レーザー学会第40回年次大会 において、掛谷准教授が招待講演モノリシック高温超伝導テラヘルツ光源からの円偏光放射 」

シンポジウム「中赤外~テラヘルツ光の新展開 」の講演として、お声掛けいただき、初めてのレーザー学会に参加しました。

発表では、原理に関する質問から応用への可能性まで、通常発表している学会とは異なる視点からのコメントを頂き、今後の研究の進展の参考になりました。

レーザーが幅広く社会に役立っていることを印象付ける会議で、新鮮な気持ちで多くの講演を聴講しました。

民間シンクタンク、(株)矢野経済研究所 が発行する市場調査誌、Yano E plusの2019年10月号 に本研究室が進めている円偏光超伝導テラヘルツ光源についての記事が掲載されました。

当誌では、「次世代先端デバイス動向」のシリーズ記事として超伝導デバイスに注目し、「ジョセフソン接合を結晶構造に内包、均一な電気接合を容易に得られることから、新たな電子デバイスとして注目されている!」との説明付きで固有ジョセフソン接合について紹介し、私たちの研究成果を引用しました。

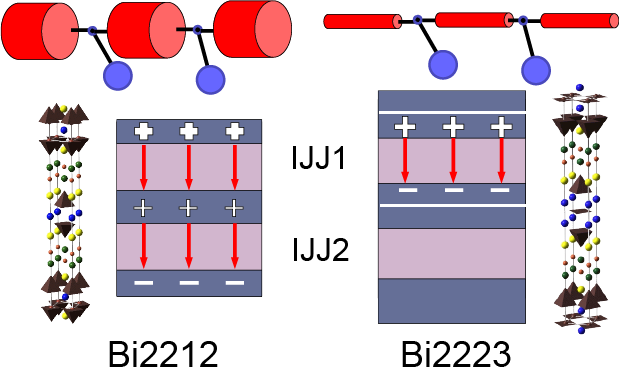

アメリカ物理学会誌Physical ReviewBに、超伝導転移温度が最も高い構造である三層系銅酸化物高温超伝導体特有の現象に関する弘前大学、物質材料研究機構との共同研究の成果を発表しました。

Role of the inner copper oxide plane in interlayer Josephson effects in multilayered cuprate superconductors

Yoshiki Nomura, Riku Okamoto, Taka-aki Mizuno, Shintaro Adachi, Takao Watanabe, Minoru Suzuki, and Itsuhiro Kakeya

著者らは銅酸化物高温超伝導体のうち三層系物質に特有の伝導現象を初めて報告した。主な高温超伝導体には、銅と酸素の原子面が1枚、2枚、3枚重なっている一層系、二層系、三層系の物質があり、超伝導転移温度は原子面の数が増えるにしたがって増加することが知られている。これまでの研究では、3種の構造を持つ物質の間で、量的な違いは見られるものの、質的な違いを示すような特有の現象については報告されていなかった。著者らは、三層系銅酸化物単結晶の表面に微小構造を作製して、結晶構造の積層方向の電流電圧特性を測定することで、三枚の銅―酸素原子面のうち、真ん中の銅―酸素原子面が超伝導特性にもたらす特有の役割を指摘した。

発見した現象は、結合する複数の振り子のふるまいで例えることができる。ジョセフソン接合と呼ばれる1対の銅―酸素原子面からなる構造を一つの振り子とすると、超伝導体単結晶は多数の振り子がつながっている状態と考えられる。二層系では、隣接する振り子が強く結合しているが、三層系では結合せず独立に振動していおり、その違いを著者らは見出した。

9月18日から21日まで北海道大学で行われた応用物理学会において、前田と掛谷が2件の口頭発表を行いました。

2019年9月20日(金) 10:15 〜 10:30

藤田 秀眞1 、前田 慶一郎1 、辻本 学2 、〇掛谷 一弘1 (1.京大院工、2.筑波大数理物質)

2019年9月20日(金) 10:30 〜 10:45

〇前田 慶一郎1 、藤田 秀眞1 、アセム エルアラビ1 、辻本 学2 、掛谷 一弘1 (1.京大院工、2.筑波大数理物質)

北海道大学博物館 クラーク像

東京・四谷の弘済会館で開かれた日本学術振興会超伝導エレクトロニクス第146委員会第96回総会で掛谷が「高温 超伝導体からのジョセフソンプラズマ放射の物理と多機能テラヘルツ光源の開発 」という題目で招待講演を行いました。

146委員会は、学界と産業界の融合を進める委員会で、講演後の質疑応答では、産業界の研究者とも意見交換を進めました。

2019年1月18日から21日までアメリカ・フロリダ州のセントラルフロリダ大で行われたPlasma2019 workshopで、掛谷が招待講演を行いました。

講演題目は”Circularly polarized terahertz-wave emission from monolithic Bi2212 devices “、高温超伝導デバイスから放射されるテラヘルツ電磁波を円偏光に制御する方法とそこからデバイス表面における電流分布の議論について報告いたしました。講演後、多くの参加者から質問があり、とくにホットスポットと偏光の関係についての議論が盛り上がりました。

また、学会では最近発見された超高圧下の室温超伝導のセッションがあり、多様な興味深い議論が繰り広げられました。

バンケットは主催者のRichard Klemm先生の自宅で行われ、50人もの参加者を収容するリビングの広さに驚きつつ、世界中から集まった研究者と楽しい時間を過ごせました。

次回の学会は、東ヨーロッパのモルドバ共和国の首都キシナウで2021年5月に開かれることに決まりました。

室温超伝導の発見者、ジョージワシントン大学のHemley教授を紹介するセッションの座長の門脇和男筑波大学名誉教授 オーランド郊外にあるKlemm先生の自宅でのバンケット

米国医師会発行のJAMA Ophtalmology誌(インパクトファクター6.7)に宇宙飛行中の視神経などの異常に関する論文が掲載され、京都大学からプレスリリースを行いました。

Research Letter

Ari Shinojima, MD, PhD; Itsuhiro Kakeya, PhD; Satoru Tada, MD, PhD

JAMA Ophthalmol. Published online July 5, 2018. doi:10.1001/jamaophthalmol.2018.2635

This study explores the association of cerebrospinal fluid pressure and brain upward shift with space flight–associated neuroocular syndrome in postflight astronauts.

京都大学プレスリリース「宇宙飛行による眼病発症のメカニズムを解明しました」

集積研で中心となっている研究テーマとはあまり関係ありませんが、視神経および脳の構造を熟知した研究者と物理学のモデル化手法が融合して初めて得られた成果です。

1月31日付京都新聞26面に

「携帯情報量の千倍テラヘルツ波光源 京大、自動運転に応用」

と題した研究成果が掲載されました。

京都新聞webサイトへのリンク

掲載された記事の最後のコメントは、掲載日前日に別途取材があった実際のコメントです。

投稿ナビゲーション

京都大学の超伝導・真空電子デバイスに関する研究室, Research group for superconducting and vaccum electronics in Kyoto Univ.